|

●生物部活動報告(2013.4.6)

つくばScience Edgeサイエンスアイデアコンテスト日本語ポスター部門第3位入賞

「つくばScience

Edgeサイエンスアイデアコンテスト」は、「未来の科学者」の芽を発掘し、育てる、新たな試みとして毎年開催される催しです。

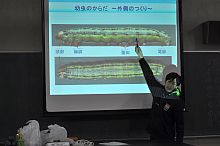

会場は、世界中の科学者による学会も開催されるつくば国際会議場です。本校生物部は昨年度、中高レベルで世界初となるサツマハオリムシの飼育に関するレポートで参加しました。今年度は、3作品の出展を試み、その中で「実験室における水産時術の確立」が全国62作品中の第3位入賞を果たしました。会場では、科学に関するアイデアをノーベル物理学賞受賞の江崎玲於奈博士をはじめ世界的レベルの研究者・科学者の前でプレゼンテーションし、その方々とディスカッションしました。来年度は、発生学をテーマとした研究に取り組み、英語ポスター発表部門での上位入賞を狙います。

実験室で育てた食材で寿司作り…新聞やTVニュースで紹介

NPO日本養殖振興会の飼育指導により成長したヒラメやマダイの試食会が開催されました。試食会では、NPO代表の斉藤さんにより寿司が握られました。魚の他に同様にして生徒たちが育てたクルマエビ、米、鶏卵、かんぴょう、納豆、梅干し等も寿司として握られました。

また、共同研究に取り組んだ蕨高校生物部や和光高校生物部の生徒たちが育てたヒラメなども同様に調理されました。生徒たちは、自分たちが育てた食材で握られた寿司を楽しむとともに、生命の大切さに感謝しました。この様子は、産經新聞で掲載されたり、NHK首都圏ニュース645、ニュース845で紹介されるなど高い評価を得ることができました。

生物部春の合宿

日本未来科学館・油壺マリンパーク・日本養殖振興会・北里大学生物部・本校生物部OB会のご指導、ご協力をいただきながら、三浦海岸での合宿を実施しました。

1日目は、磯採集と海岸沿いの散策を行ないました。曇りがちで採集に適した天候ではありませんでしたが、カエルウオやウミウシの他、オオヒョウタンゴミムシやハマダンゴムシが採集できました。

夕食後は、

春合宿で初の外部講師をお招きしての実験教室。最初に本校卒業生(生物部OB)で北里大生物部の皆川さんよりウナギの生態についてクイズ形式の講義を受けました。

次に日本科学未来館の科学コミュニケーターの水野さんより「生き物の体の仕組みを知る」というタイトルでアワヨトウの幼虫の解剖を通し、昆虫の体の仕組みを詳しく学びました。考察の時間には、科学の発展に伴うメリットとデメリットを考える貴重な機会をいただくなどたいへん充実したものとなりました。また、同じく科学コミュニケーターで化学がご専門の久保さんやバイカル湖のアザラシの研究をなさった竹下さんからも心に響くお話をしていただきました。

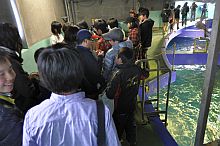

2日目は、朝食後に宿舎を出発し卒業生の金子さんが勤務する油壺マリンパークへと移動。開館と同時に職員の皆様のご指導のもと磯採集開始。この日も風があり採集は困難でしたが、美しいウミウシや種々の海産動物を採集しました。これら生物は、本校実験室の水槽の一員として加えられました。磯採集を終えた部員たちは、イルカとアシカのショーを楽しんだ後、館内の自由見学。さらに今回の合宿で最後となるイベント…水族館の裏側見学に参加。今後の飼育に関するヒントを掴んでいったようでした。

※生物部の合宿は、一般の小学生親子も参加していただくことができます。科学者と交流してみたい方、生物部員たちと野外採集を楽しみたい方など、ぜひ夏の合宿にご参加ください。

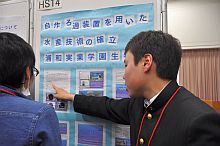

日本水産学会での発表

東京海洋大学で開催された、日本水産学会の高校生ポスター発表会に生物部が取り組んでいる、実験室での水産技術の確立についてのポスター発表を行ないました。日本全国の高校生や教職員、科学者が一同に集まり、作品を通してディスカッションが展開されました。本校では、通常購入すると一式100万円ともいわれる海水魚の飼育装置を身近にある100円ショップなどで入手できる安価な機材で自作し出品しました。特に高校生物部顧問の先生方より高い評価をいただきました。

昆虫と自然の館見学

越生の昆虫と自然の館では、本校の巣瀬先生が教育ボランティアとして解説員を務めています。生物部では、毎年同館を見学し昆虫に関する基礎知識を学んでいます。今回は、巣瀬先生より、県のチョウであるミドリシジミの生態について詳しく解説していただきました。

奥多摩の生物観察

昨年より氷河期に栄えた昆虫…ガロアムシの観察を実施しました。ガロアムシの生息地に向かう途中では、ヒトリシズカ、エイザンスミレ、ハシリドコロなどの植物観察も行いました。

|